Первые полеты к другим планетам

Полет к Венере и высадка на ней

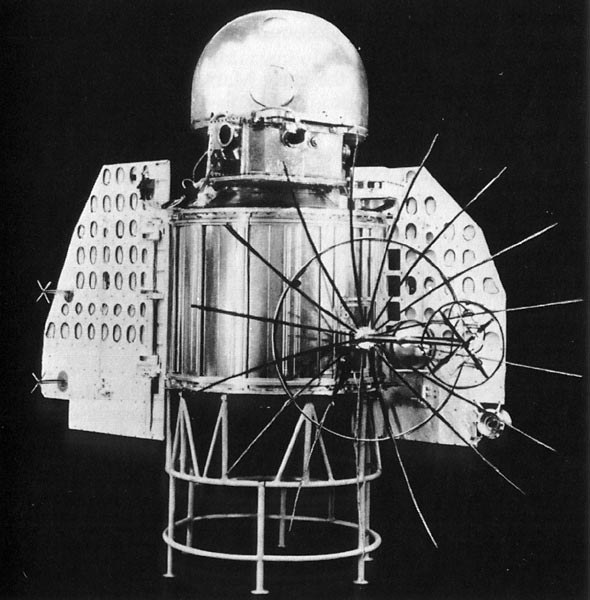

«Венера-1» — автоматическая межпланетная станция (АМС), предназначенная для исследования планеты Венера. «Венера-1» стала первым космическим аппаратом, пролетевшим на близком расстоянии от планеты Венера.

Конструкция

Конструкция корабля «Венера-1» представляла собой цилиндр со сферической верхней частью. Длина аппарата составляла 2,035 метра,диаметр — 1,05 метра. Корабль был снабжён двумя солнечными батареями, закреплёнными в радиальном направлении с двух сторон цилиндрического корпуса и обеспечивавших зарядку серебряно-цинковых аккумуляторов. На внешней поверхности корпуса корабля была закреплена параболическая антенна диаметром 2 метра, предназначенная для передачи данных на Землю на частоте 922,8 МГц(длина волны 32 см). На станции были установлены научные приборы: магнитометр, две ионные ловушки, для измерения параметров солненого ветра, детектор микрометеоритов, счётчик Гейгера и сцинтилляционный детектор для измерения космической радиации. В нижней части космического аппарата была установлена двигательная установка КДУ-414, предназначенная для коррекций траектории полёта. Масса станции — 643,5 кг.

Верхняя часть аппарата представляла собой герметичную сферическую камеру, наполненную азотом под давлением в 1,2 атмосферы. В этой сфере находился вымпел с символикой СССР. Эта камера должна была плавать на поверхности предполагаемого венерианского океана.

Запуск

Старт автоматической межпланетной станции «Венера-1» был осуществлён 12 февраля 1961 года в 5 часов 9 минут московского времени.

Ракета-носитель «Молния» вывела межпланетный аппарат «Венера-1» на околоземную орбиту с апогеем 282 км и перигеем 229 км. Затем, с помощью четвёртой ступени, АМС «Венера-1» была переведена на траекторию полёта к планете Венера. Впервые в мире был осуществлён запуск космического аппарата с околоземной орбиты к другой планете.

Полёт

Со станции «Венера-1» были переданы данные измерений параметров солнечного ветра и космических лучей в окрестностях Земли, а также на расстоянии 1,9 миллионов километров от Земли. После открытия солнечного ветра кораблём «Луна-2», станция «Венера-1» подтвердила наличие плазмы солнечного ветра в межпланетном космическом пространстве. Последний сеанс связи с «Венерой-1» состоялся 19 февраля 1961 года. Через 7 суток, когда станция находилась на расстоянии около 2 миллионов километров от Земли, контакт со станцией «Венера-1» был потерян. 19 и 20 мая 1961 года АМС «Венера-1» прошла на расстоянии, приблизительно, 100 000 км от планеты Венера и перешла на гелиоцентрическую орбиту.

Предположительно последний слабый сигнал от станции «Венера-1» был получен британским радиотелескопом Джордэл Бэнк в июне 1961 года. Советские инженеры считают, что станция «Венера-1» была потеряна из-за перегрева датчика направления на Солнце.

Выводы

Запуск автоматической межпланетной станции «Венера-1» явился важным этапом в развитии космической техники. Это был первый аппарат, предназначенный для исследования планет. Впервые была применена техника ориентации по трём осям космического аппарата по Солнцу и звезде Канопус. Впервые для передачи телеметрической информации была применена параболическая антенна.

Венера-7

«Венера-7» — автоматическая научно-исследовательская космическая станция, предназначенная для исследования планеты Венера.

Технические данные

- Дата старта 17 августа 1970 года 8 часов 38 минут 21,745 секунд московского времени

- Ракета-носитель: «Молния-М» с разгонным блоком НВЛ

- Масса КА: 1180 кг

- Масса спускаемого аппарата: 500 кг

Автоматическая межпланетная станция (АМС) «Венера-7» была создана на Машиностроительном заводе имени С. А. Лавочкина.

В конструкции АМС «Венера-7» были учтены данные, полученные предшествующими станциями «Венера-4», «Венера-5» и «Венера-6». Из расчётов, сделанных на основе данных, полученных во время предыдущих экспедиций, предполагалось, что на поверхности планетыВенера давление может достигать значения 100 атмосфер, температура — 500 °C и скорость ветра у поверхности — 1,5 м/с. Чтобы выдержать такое давление, корпус спускаемого аппарата изготовили не из алюминиево-магниевого сплава АМГ 6, как у предыдущих «Венер», а из титана, и был способен выдержать давление до 180 атмосфер. Тепловая изоляция нижней полусферы СА была выполнена из стеклопласта, а верхней полусферы — из стекловаты, которая заполняла ячейки стеклосот. Для уменьшения перегрузок, воздействующих на аппаратуру при соприкосновении аппарата с поверхностью планеты, было установлено амортизационное устройство.

Высокое атмосферное давление позволило заменить двухкаскадную парашютную систему на однокаскадную с рифленым парашютомконусной формы площадью 2,8 м². (Это чуть больше, чем площадь купола тормозного парашюта на «Венере-4», а основной парашют на «Венере-4» имел площадь в 20 раз больше). Парашют был изготовлен из стеклонитронa. Для обеспечения достаточной прочности купол парашюта изготавливался из 4 слоев ткани. После выгорания нитрона обеспечивалась воздухопроницаемость купола, гарантирующая его надежное функционирование. Соответственно была изменена и автоматика ввода парашютной системы.

Полностью был изменен состав научной аппаратуры. Кроме того, для измерения высот в диапазоне 25-1 км был установлен новыйрадиовысотомер. В связи с изменением состава научной аппаратуры в спускаемом аппарате и циклограммы её функционирования потребовалось увеличить и емкость аккумуляторной батареи. Вместо кадмий-никелевой была установлена свинцово-цинковая батарея. За 15 суток до подлета к Венере по команде с Земли производился ее заряд от солнечных батарей.

В связи с увеличением почти на 100 кг массы спускаемого аппарата по сравнению со спускаемыми аппаратами «Венеры-5,6» пришлось максимально облегчить орбитальный отсек. С него была снята вся научная аппаратура за исключением счетчика космических частиц КС 18 4М.

Но даже после этого масса всего аппарата (1180 кг) оказалась на 50 кг больше массы «Венеры-5,6», а значит, превышала возможности носителя «Молния-М». Грузоподъемность носителя удалось увеличить доработкой баков разгонного блока (он получил обозначение НВЛ), что дало возможность добавить 140 кг топлива.

Цель запуска

Целью запуска автоматической станции «Венера-7» была доставка спускаемого аппарата на поверхность Венеры. Это была первая посадка работоспособного космического аппарата на другой планете. (Венеры 4-6 также осуществляли мягкую посадку на поверхность Венеры, но они были расчитаны на давление 20 атмосфер, поэтому были раздавлены на высоте около 25 км).

Как обычно, планировался одновременный полёт двух аналогичных по конструкции АМС к Венере. Запуск второй станции был осуществлен через пять суток после «Венеры-7» — 22 августа 1970 года в 8 часов 6 минут 8 секунд (московское время). Первые три ступени ракеты-носителя отработали в штатном режиме, и АМС была выведена на околоземную орбиту. Однако при попытке перевести станцию на орбиту полёта к планете Венера, произошёл взрыв в двигателе разгонного блока. АМС не вышла на межпланетную орбиту и осталась на околоземной орбите. В то время в Советском Союзе было не принято сообщать о неудачных космических запусках. Поэтому оставшаяся на околоземной орбите АМС была названа — «Космос-359».

Полёт

«Венера-7» была запущена с космодрома Байконур 17 августа 1970.

2 октября и 17 ноября были проведены две успешные коррекции орбиты станции. Эти коррекции проводились с ориентацией по Солнцу. Две попытки коррекции (27 и 30 сентября) с ориентацией на звезду Сириус, были неудачными.

15 декабря 1970 года, через 120 суток после старта, станция «Венера-7» достигла окрестностей планеты Венера. Во время аэродинамического торможения скорость аппарата относительно планеты уменьшилась с 11,5 км/с до 200 м/с. При этом максимальные перегрузки достигали 350 g.

Тормозной парашют спускаемого аппарата был введен в действие на высоте 55 км над поверхностью планеты. Внешнее давление на этой высоте составляло 0,7 атмосфер. 15 декабря 1970 года в 8 часов 34 минуты 10 секунд спускаемый аппарат станции «Венера-7» впервые в мире совершил посадку на поверхность Венеры в 2000 км от утреннего терминатора на ночной стороне.

Информация со спускаемого аппарата поступала в течение 53 минут, в том числе — 20 минут с поверхности. Во время спуска были проведены замеры температуры атмосферы, которые менялись от 25 до 475 °C на поверхности планеты.

При входе СА в атмосферу произошел отказ телеметрического коммутатора, в результате чего на Землю передавалась только температура окружающей среды в течение всего спуска в атмосфере и нахождения аппарата на поверхности.

Одновременно проводились радиоизмерения доплеровского изменения сигнала, принимаемого на Земле от спускаемого аппарата. Именно эти измерения позволили вычислить пройденный путь, «привязать» значения температуры к определенной высоте и зафиксировать момент касания поверхности Венеры. Они же позволили зафиксировать скачок по скорости снижения в середине спуска с 14 до 26 м/с, а затем и скорость в момент касания поверхности (16 м/с), превышающую расчетную. Вероятной причиной этого могло быть самопроизвольное срабатывание пирочеки, вызванное статическим электричеством, и отстрел парашютных стренг.

Постоянные измерения соотношения сигнал/шум принимаемого на Земле сигнала позволили зафиксировать уменьшение в момент посадки уровня сигнала почти в 30 раз. Это могло означать влияние ветра на спускаемый аппарат во время посадки или его опрокидывание.

Основная задача полёта, мягкая посадка на поверхность Венеры, была выполнена. Однако не все запланированные измерения были проведены.

По результатам измерений, проведённых на спускаемом аппарате станции «Венера-7», были рассчитаны значения давления и температуры на поверхности планеты Венера, они составили 90±15 атмосфер и 475±20 °C.

Снимки поверхности смогли доставить только советские станции «Венера-9,10» в 1975 г. (чёрно-белые) и «Венера-13, 14» в 1981 г. (цветные).

Первые полеты к Марсу

Маринер-4 — аппарат НАСА серии «Маринер», предназначенный для изучения Марса. Запущен 28 ноября 1964 года с помощью ракеты «Атлас».

В июле 1965 «Маринер-4» прошел в 9846 километрах от Марса, став первым космическим аппаратом, передавшим фотографии этой планеты. На данных фотографиях Марс предстал безжизненной планетой с поверхностью, усеянной кратерами (фотографии покрыли небольшой участок поверхности размером 300 × 300 км). Выяснилось, что тёмные области не являются впадинами, покрытыми, согласно одной из гипотез, растительностью. Согласно данным «Маринера-4», Марс очень напоминал Луну и лишь информация«Маринера-6 и -7» показала, что это не так. «Маринер-4» также установил, что атмосфера Марса по плотности не превышает 1 % земной и состоит в основном из углекислого газа. В дальнейшем «Маринер-4» работал на околосолнечной орбите, передавая, в частности, информацию о солнечном ветре. Связь с аппаратом прекратилась в декабре 1967 года.

Искуственные спутники Марса

Марс-2

«Марс-2» — советская автоматическая межпланетная станция, впервые в истории достигшая поверхности Марса, запущена 19 мая 1971 года, совершила совместный полёт и исследования с космическим аппаратом «Марс-3». Вывод на траекторию полёта к Марсуосуществлён с промежуточной орбиты искусственного спутника земли последней ступенью ракеты-носителя. Масса «Марса-2» — 4650 кг.

Оборудование

Аппарат имеет орбитальный отсек и спускаемый аппарат. Основные устройства орбитального отсека: приборный отсек, блок баков двигательной установки, корректирующий реактивный двигатель с узлами автоматики, солнечная батарея, антенно-фидерные устройства и радиаторы системы терморегулирования. Спускаемый аппарат — автоматическая марсианская станция, оборудованная системами и устройствами, обеспечивающими отделение аппарата от орбитальной станции, переход его на траекторию сближения с планетой, торможение, спуск в атмосфере и мягкую посадку на поверхность Марса. Автоматическая марсианская станция была снабжена приборно-парашютным контейнером, аэродинамическим тормозным конусом и соединительной рамой, на которой размещён ракетный двигатель. Перед полётом спускаемый аппарат был подвергнут стерилизации. Станции для обеспечения полёта имели ряд систем. В состав системы управления входили: гиростабилизированная платформа; бортовая цифровая вычислительная машина и система космической автономной навигации . Кроме ориентации на Солнце, при достаточно большом удалении от Земли (около 30 млн км) проводилась одновременная ориентация на Солнце, звезду Канопус и Землю.

В орбитальном отсеке находилась научная аппаратура, предназначенная для измерений в межпланетном пространстве, а также для изучения окрестностей Марса и самой планеты с орбиты искусственного спутника: феррозондовый магнитометр; инфракрасный радиометр для получения карты распределения температуры по поверхности Марса; инфракрасный фотометр для изучения рельефа поверхности по измерению количества углекислого газа; оптический прибор для определения содержания паров воды спектральным методом; фотометрвидимого диапазона для исследования отражательной способности поверхности и атмосферы; прибор для определения радиояркостной температуры поверхности в диапазоне 3,4 см, определения её диэлектрической проницаемости и температуры поверхностного слоя на глубине до 30—50 см; ультрафиолетовый фотометр для определения плотности верхней атмосферы Марса, определения содержания атомарного кислорода, водорода и аргона в атмосфере; счётчик частиц космических лучей; энергоспектрометр заряженных частиц; измеритель энергии потока электронов и протонов от 30 эв до 30 кэв. А также фототелевизионные камеры.

Ход полёта

Полёт станций к Марсу продолжался более 6 месяцев, траектория полёта прошла на расстоянии 1380 км от поверхности Марса. Станция свыше 8 месяцев осуществляла комплексную программу исследования Марса. За это время станция совершила 362 оборота вокруг планеты.

Спускаемый аппарат «Марса-2» был отстыкован от орбитального отсека 27 ноября 1971 года, а сама станция выведена на орбиту искусственного спутника Марса (ИСМ) с периодом обращения 18 часов. Перед отделением спускаемого аппарата бортовая ЭВМ из-за программной ошибки сработала неправильно. В результате этого в спускаемый аппарат были введены ошибочные установки, предусматривающие нерасчетную ориентацию станции перед отделением. Через 15 мин после отделения на спускаемом аппарате включилась твердотопливная двигательная установка, которая все-таки обеспечила перевод спускаемого аппарата на траекторию попадания на Марс. Однако угол входа в атмосферу оказался больше расчетного. Спускаемый аппарат слишком круто вошел в марсианскую атмосферу, из-за чего не успел затормозить на этапе аэродинамического спуска. Парашютная система в таких условиях спуска была неэффективной, и спускаемый аппарат, пройдя сквозь атмосферу планеты, разбился о поверхность Марса в точке с координатами 4° с .ш. и 47° з.д. (Долина Нанеди в Земле Ксанфа), впервые в истории достигнув поверхности Марса. На борту СА был закреплен вымпел СССР. «Марс-2» стал первым искусственным предметом на планете.

Марс-3

«Марс-3» — советская АМС третьего поколения из серии КА «Марс», предназначенная для исследования Марса как с орбиты, так непосредственно с поверхности планеты. Для этого АМС имела в своём составе посадочный модуль. Разработана в НПО им. Лавочкина. Первый в мире космический аппарат, совершивший мягкую посадку на поверхность Марса.

Техничеcкие характеристикиa

- Масса КА: 4625 кг

- Масса орбитального аппарата: 3625 кг

- Масса посадочного модуля на поверхности Марса: 355 кг.

Конструкция

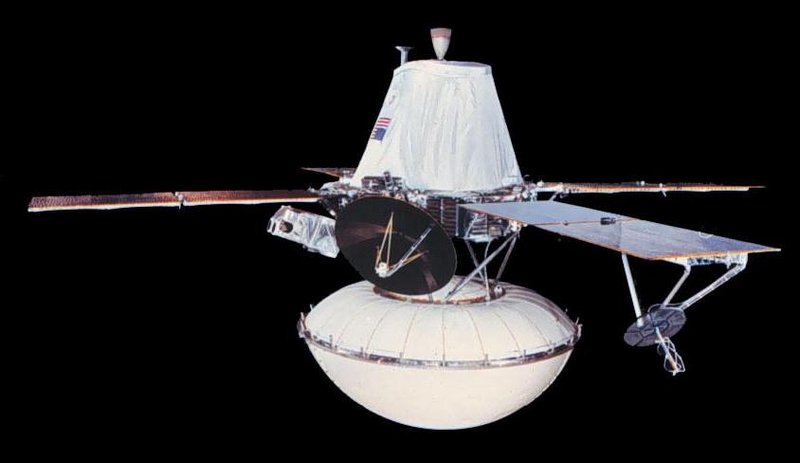

Основу орбитального отсека составлял блок баков главной двигательной установки цилиндрической формы. К этому блоку крепилисьсолнечные батареи, параболическая остронаправленная антенна, радиаторы системы терморегулирования, спускаемый аппарат иприборный отсек.

Приборный отсек представлял собой тороидальный герметичный контейнер, в котором размещались бортовой вычислительный комплекс, системы навигации и ориентации и прочее. Снаружи на приборном отсеке крепились приборы астронавигации.

Посадочный модуль представлял собой сферу, закрытую коническим аэродинамическим щитком. Сверху на посадочный модуль был прикреплён тороидальный приборно-парашютный отсек, содержавший в себе сам парашют, и приборы, необходимые для обеспечения увода, стабилизации, осуществления схода с околомарсианской орбиты, торможения и мягкой посадки.

В состав посадочного модуля входил марсоход ПрОП-М.

Полёт

Станция была запущена с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя «Протон-К» 28 мая 1971 года в 19:26 по московскому времени.

В отличие от АМС предыдущего поколения, «Марс-3» был сначала выведен на околоземную орбиту, а потом, при помощи разгонного Блока Д, переведён на межпланетную траекторию. До момента сближения с Марсом полёт проходил по программе.

2 декабря 1971 года была осуществлена первая в мире мягкая посадка на поверхность Марса. Аппарат начал передачу панорамы окружающей поверхности, но полученное изображение представляло собой серый фон с едва заметной линией горизонта. Через 14.5 секунд сигнал пропал. То же самое повторилось со вторым телефотометром. Впоследствии была выдвинута гипотеза о том, что причиной внезапного исчезновения сигнала с поверхности был коронный разряд в антеннах передатчика.

Орбитальный модуль продолжал исследование Марса с орбиты до исчерпания азота в системе ориентации и стабилизации 23 августа 1972 года.

Маринер-9

«Маринер-9» (Mariner 9) — американская автоматическая межпланетная станция, созданная для изучения Марса, как часть программы НАСА Маринер. Станция была запущена 30 мая 1971 года при помощи ракеты-носителя Атлас/Центавр и достигла орбитыпланеты 14 ноября того же года, став первым космическим аппаратом на орбите другой планеты. После завершения периода марсианских пылевых бурь, аппарат стал отправлять на Землю чёткие фотоснимки поверхности Марса.

Цели полёта

«Маринер-9» был сконструирован для продолжения изучения атмосферы Марса, начатой станциями «Маринер-6» и «Маринер-7», и был способен произвести картографирование более 70 % марсианской поверхности c меньшего расстояния (1500 километров), и с более высоким разрешением (от 1 км на пиксел, до 100 м на пиксел), чем любой предыдущий аппарат. Для того чтобы определить возможные очаги вулканической активности в состав научного оборудования станции был включён инфракрасный радиометр. Также в программе исследований было запланировано изучение двух естественных спутников Марса: Фобоса и Деймоса. «Маринер-9» более чем успешно выполнил все задачи полёта.

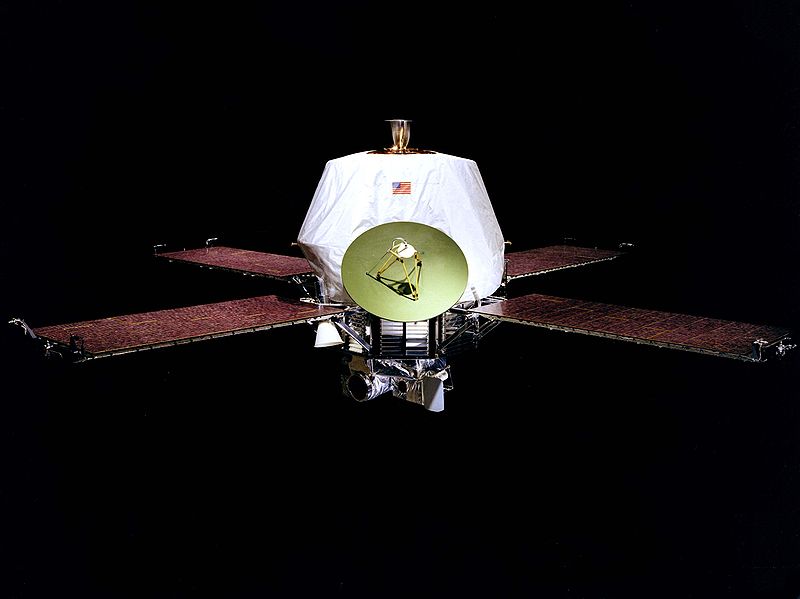

Описание аппарата

Конструктивно «Маринер-9» являлся копией погибшего при старте аппарата «Маринер-8». Он представлял собой восьмиугольную структуру, изготовленную из алюминия, магния и стеклопластика. Четыре панели солнечных батарей вырабатывали около 800 Вт электроэнергии на околоземной орбите и 500 Вт вблизи Марса. Электроэнергия накапливалась в никель-кадмиевых аккумуляторных батареях (20 А·ч). В качестве топлива основного двигателя использовался монометилгидразин, аппарат стабилизировался по трём осям с точностью до 0,25 градусов при помощи 12 маневровых двигателей на сжатом газе. На его борту находились инфракрасный и ультрафиолетовый спектрометры, инфракрасный радиометр, а также фотокамера высокого, на то время, разрешения. Масса межпланетной станции составляла 998 кг, большая часть массы аппарата приходилась на топливо, необходимое для выхода на орбиту Марса.

Научные результаты

Когда «Маринер-9» вышел на орбиту Марса, поверхность планеты была затянута плотной пеленой пылевых бурь. Эта ситуация едва не поставила под удар выполнение научной программы, поскольку невозможно было предсказать, когда атмосфера успокоится и детали поверхности станут доступны для наблюдения. Компьютер станции был перепрограммирован с Земли на задержку фотосъёмки в несколько месяцев, пока не осядет пыль. За 349 дней, начиная с момента выхода на околомарсианскую орбиту и заканчивая отключением двигательной системы, аппарат передал в общей сложности 7329 изображения, покрыв около 80 % поверхности планеты. На изображениях были видны русла высохших рек, кратеры, огромные вулканические образования (такие как вулкан Олимп — крупнейший из вулканов, обнаруженых в Солнечной системе), каньоны (включая «Valles Marineris» — «Долину Маринера», гигантскую систему каньонов длиной свыше 4000 километров, названную в честь научных достижений станции «Маринер-9»), свидетельства о наличии ветровой и водной эрозии и смещения пластов, погодные фронты, туман и ещё много интересных подробностей. Также были сфотографированы и спутники Марса, Фобос и Деймос. Открытия, сделанные «Маринером-9», стали важной основой для планирования будущих полётов АМС к Красной планете, особенно для программы «Викинг»

Программа «Викинг»

Программа «Викинг» — космическая программа НАСА по изучению Марса, в частности, на предмет наличия жизни на этой планете. Программа включала запуск двух идентичных космических аппаратов — «Викинг-1» и «Викинг-2», которые должны были провести исследования на орбите и на поверхности Марса. Программа «Викинг» была кульминацией серии миссий по изучению Марса, начало которым положил в 1964 году «Маринер-4», продолжили «Маринер-6» и «Маринер-7» (1969) и орбитальные миссии «Маринер-9» в 1971 и 1972 годах. «Викинги» заняли своё место в истории освоения Марса как первые космические аппараты, успешно работавшие на поверхности планеты. Это была одна из наиболее информативных и успешных миссий на Марс, хотя ей и не удалось обнаружить жизнь.

Оба аппарата были запущены в 1975 году с мыса Канаверал, штат Флорида. Перед полётом спускаемые аппараты были тщательно стерилизованы для предотвращения заражения Марса земными формами жизни. Время полета заняло немногим меньше года и к Марсу прибыли в 1976 году. Продолжительность миссий «Викинг» планировалась в 90 дней после приземления, но каждый аппарат проработал значительно больше этого срока. Орбитальный аппарат «Викинг-1» проработал до 7 августа 1980 года, спускаемый аппарат — до 11 ноября 1982 года. Орбитальный аппарат «Викинг-2» функционировал до 25 июля 1978 года, спускаемый аппарат — до 11 апреля 1980 года.

Устройство и характеристики аппаратов

Общая масса аппарата при взлёте — 3530 кг, включая 1445 кг топлива. После отделения спускаемого аппарата и посадки масса спускаемого аппарата — 600 кг, масса орбитальной части — 900 кг. Орбитальный блок «Викинга», созданный на базе станции «Маринер-9», имел высоту 3,35 м и размах панелей с солнечными элементами 9,75 м; спускаемый аппарат имел высоту 2,1 м и максимальный поперечный размер 3 м.

Орбитальная часть имела реактивный двигатель тягой 136 кг. Электроэнергию для орбитальной части вырабатывали солнечные панели, для спускаемого аппарата — плутониевые батареи, содержащие радиоактивный плутоний-28.

На орбитальном блоке были установлены две телевизионные камеры (разрешение при съёмке с высоты 1500 км достигало 40 м), инфракрасный спектрометр для регистрации водяных паров в марсианской атмосфере и инфракрасный радиометр для получения тепловой карты планеты.

Орбитальная часть также служила для ретрансляции информации, передаваемой со спускаемых аппаратов. Пропускная способность — около 10 кбит/с. В то же время, спускаемые аппараты могли связываться с Землёй и непосредственно, но с гораздо более низкой скоростью (менее 1 кбит/с).

В системе обеспечения мягкой посадки спускаемых аппаратов использовались радиолокационный высотомер и радиолокатор, а также 8 реактивных двигателей тягой по 4,5 кг для обеспечения схода с орбиты, 6 двигателей ориентации тягой по 4,5 кг, лобовой экран диаметром 3,6 м для аэродинамического торможения в атмосфере, парашют с куполом диаметром 16,2 м для торможения с высоты ~4 км после отделения лобового экрана и 3 верньерных реактивных двигателя регулируемой тяги (40—260 кг) для торможения с высоты ~1,2 км после отделения парашюта.

На спускаемом аппарате были установлены научные приборы для исследований как на участке спуска в атмосфере Марса, так и после посадки на поверхность планеты. На участке спуска измерялись атмосферные давление и температура, определялся газовый состав атмосферы (с помощью масс-спектрометра), регистрировались ионы и электроны в марсианской ионосфере. Кроме того, определялся профиль плотности атмосферы.

Для исследований на поверхности Марса были предусмотрены:

- две фототелевизионные установки (ФТУ);

- приборы для метеорологических исследований, измеряющие давление, температуру, скорость и направление ветра у поверхности;

- сейсмометр;

- газовый хроматограф в сочетании с масс-спектрометром для идентификации по молекулярному весу органических веществ, входящих в состав проб грунта, а также для анализа проб атмосферных газов;

- рентгеновский флуоресцентный спектрометр для идентификации неорганических веществ, входящих в состав проб грунта;

- установка для поиска жизни в пробах грунта по таким признакам, как фотосинтез, обмен веществ и газообмен.

Для помещения в приёмные устройства последних трёх приборов проб грунта служил грунтозаборник, вынесенный на трёхметровой штанге и снабжённый скребком для прокапывания траншей. Скребок позволял также определять механические характеристики грунта, а магниты, установленные на скребке, — собирать частицы магнитных материалов для последующей съёмки их ФТУ с использованием увеличивающего зеркала.

Научные результаты

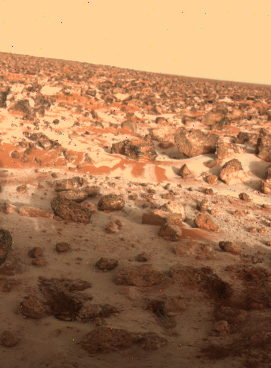

«Викинги» впервые передали с поверхности Марса цветные фотографии высокого качества. На них видна пустынная местность с красноватой почвой, усеянная камнями. Небо было розовым из-за света, рассеянного красными частицами пыли в атмосфере.

Основными элементами в почве, по данным рентгено-флуоресцентного спектрометра «Викингов», были кремний (13—15 %), железо (12—16 %), кальций(3—8 %), алюминий (2—7 %), титан (0,5—2 %).

Оба аппарата взяли образцы почвы в качестве проб для анализа на наличие жизни. Результаты оказались довольно неожиданными — выявлена относительно высокая химическая активность грунта, однако однозначных следов жизнедеятельности микроорганизмов обнаружить не удалось.

Эксперимент по газообмену выявил 15-кратное превышение выделения кислорода по сравнению с ожидаемым. Все известные науке земные формы жизни затрачивают определённое время на рост и воспроизведение, и потому это явление, вероятнее всего, объясняется чисто химическими реакциями в веществе богатой железом почвы.

Во втором эксперименте часть пробы загружалась в резервуар с питательным бульоном, в котором имелись радиоактивные атомы. Анализатор детектировал выделявшиеся газы и обнаружил увеличение двуокиси углерода, почти такое же, как при анализе биологически активных образцов земной почвы. Но вскоре и в этом приборе уровень отчётов упал почти до нуля.

В третьем эксперименте регистрировалось поглощение изотопа углерода 14С предполагаемыми органическими соединениями марсианского грунта. Марсианский углекислый газ 12С заменялся на радиоактивный 14С, грунт освещался светом, подобным солнечному. В земных условиях микроорганизмы хорошо усваивают углекислый газ. Затем проба грунта нагревалась, чтобы обнаружить усвоенный радиоактивный углерод 14С. На Марсе этот эксперимент дал неоднозначный результат: углерод то усваивался, то нет.

Кроме того, проводился эксперимент по обнаружению органических веществ (не обязательно в живой форме), который дал, в целом, отрицательный результат.

Основной вывод, который можно сделать по результатам этих экспериментов: либо количество микроорганизмов в местах посадок «Викингов» ничтожно мало, либо их нет вообще. Аналогичные эксперименты в пустынных местностях на Земле однозначно указывали на наличие жизни.

Орбитальные модули обнаружили геологические образования, очень напоминающие следы водной эрозии, в частности, русла высохших рек. Посадочные аппараты в течение нескольких лет вели наблюдения, дав, в частности, множество ценных сведений о марсианской погоде.

После обнаружения миссией «Феникс» в 2008 году в почве Марса перхлоратов, эксперимент «Викингов» был повторён с земным грунтом, взятым в Чили. К грунту были добавлены перхлораты, и результат в целом оказался похож на результаты, полученные «Викингами».

|

|

|

|

Первый и единственный полёт к Меркурию за 30 лет

Маринер-10

«Маринер-10» (Mariner 10) — американская автоматическая межпланетная станция, запущенная 3 ноября 1973 ракетой-носителем Атлас/Центавр (Atlas SLV-3D/Centaur D-1A) с космодрома на мысе Канаверал. Целью полёта было изучение планет Венера и Меркурийс пролётной траектории. Общая стоимость проекта составила около $100 млн. До 2008 года, «Маринер-10» оставался единственным аппаратом, произведшим исследования и съёмку Меркурия с близкого расстояния. Это был последний аппарат серии «Маринер», поскольку аппараты «Маринер-11» и «Маринер-12» были переименованы в «Вояджер-1» и «Вояджер-2» соответственно.

Характеристики аппарата

Длина корпуса аппарата составляла 1,4 метра, он имел 2 солнечные панели длиной 2,7 метра каждая. Масса аппарата в момент запуска — 503 кг, в том числе на научные приборы приходилось 79,4 кг.

«Маринер-10» был оборудован двумя идентичными камерами, способными работать в видимом и ультрафиолетовом диапазоне. Кроме того, аппарат нёс ультрафиолетовые спектрометры, инфракрасный радиометр, детектор солнечной плазмы, комплект счётчиков Гейгера-Мюллера для регистрации заряжённых частиц, два магнитометра, вынесенные на штанге длиной 7 метров.

Пролёт у Венеры

«Маринер-10» был вторым (после Луна-3) аппаратом, использовавшим гравитационный манёвр, опустив с помощью Венеры свойперигелий для сближения с орбитой Меркурия. Максимальное сближение с Венерой составило 5770 км.

Аппарат передал около 3 тыс. снимков планеты в видимых и ультрафиолетовых лучах с максимальным разрешением до 90 метров и 18 метров соответственно. Фотографии показали, что атмосфера планеты находится в постоянном движении; была составлена модель атмосферной динамики Венеры. Аппарат также уточнил массу планеты (которая оказалась несколько меньше расчётной) и подтвердил отсутствие у неё магнитного поля.

Пролёт у Меркурия

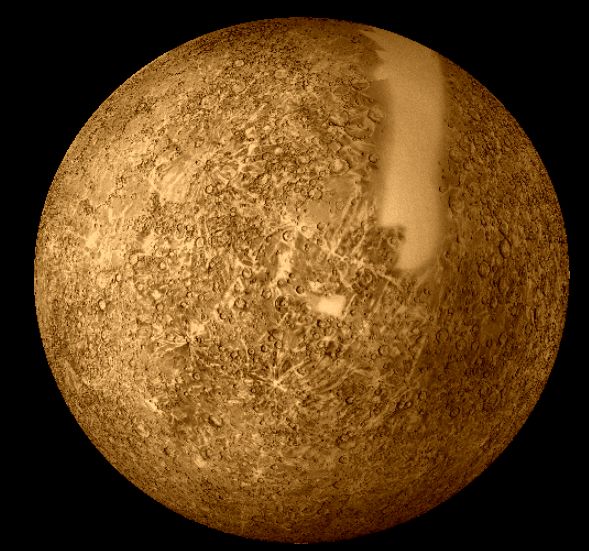

«Маринер-10» трижды пролетал мимо Меркурия: 29 марта (на расстоянии 703 км), 21 сентября (48070 км) 1974 года и 16 марта 1975 (327 км). Была составлена карта 40-45 % поверхности планеты. Основываясь на показаниях приборов, было установлено что температура ночью на Меркурии составляет −183 °C, а максимальная дневная температура +187 °C (по современным данным — от −190 до +500 °C). Поверхность Меркурия оказалась сильно кратерированной и схожей с лунной. Но в отличие от Луны на Меркурии обнаружены необычные высокие и очень протяжённые обрывы (эскарпы). По данным «Маринера-10», Меркурий почти лишён атмосферы, имеется крайне разреженная газовая оболочка из гелия. Аппарат впервые измерил магнитное поле планеты.

Новым аппаратом, запущенным для изучения Меркурия, стал «Мессенджер».